- 微信关注

-

关注孔氏国际钟表官方微信

关注孔氏国际钟表官方微信

孔令俊 传承的第一代

孔令俊,孔氏钟表集团创始人,致力开创属于中国的奢侈钟表品牌。

开创源于“较劲”

当孔令俊佩戴着“孔氏钟表”的手表,端坐在镜头前时,我们很快发现他跟另外两位“名匠”的不同。他身上没有刘栋的飘逸悠然,也没有熊松涛那种几代文明传承的大艺术家风范,取而代之,他有种领导班子的凛然正气,和意图振兴民族的巍峨气势。正值壮年,孔令俊的身上却散发出一种老式领导人的笃定感,而这大概都因为他出任中国老年委老年大学协会事业部主任,长年受到老一辈领导人熏陶的关系。

谈到“孔氏钟表”创立之初,孔先生笑称,都是为了跟外国人较劲。早年,他在一次旅行中去到了瑞士,发现一个至今都很普遍的现象,那就是大量的中国游客在那儿一掷千金,购买欧洲顶级品牌的名表。强烈的民族气节,促使那时年轻气盛的孔令俊涌起思潮:“为什么中国已经在国际上占得一席之地,却还没有属于自己的顶级手表品牌?”

多年的老年公益事业的工作经历,让这个男人跟大多同龄人相比,少了尖锐锋芒,而在遇事第一时间,更多的是直接切入实际的思考范畴。“中国应该拥有自己的名表品牌。”这句话对他来讲,并不只是说说。在旅行结束前,他就独自走访了几处表厂,亲眼目睹当地的制表师傅专注、聚神的作业景况。此后,他又辗转遍访了法国、德国、日本等地,实地考察钟表名牌盛产地的文化风情,最终得出结论:中国品牌之所以跟外国存在差距的根本在于,缺少“用心”,而惯于为谋取眼前利益去机械化操作产品,在文化沉淀、制物情调方面严重缺乏理念和意识,无法诞生类似百达翡丽这种拥有多年历史沉淀的文化性品牌了。

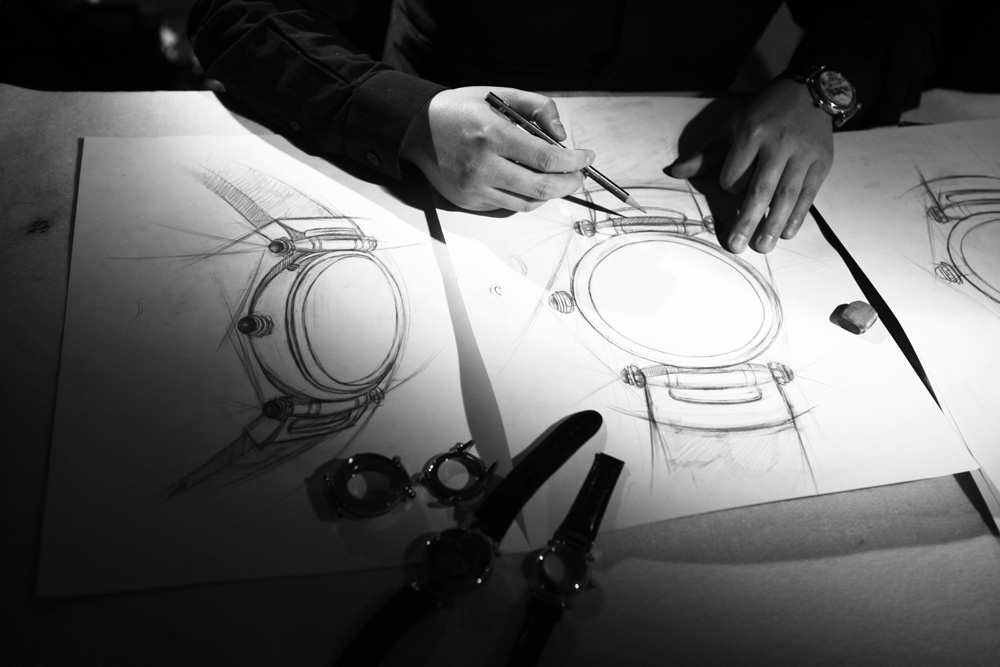

在那个时候,孔令俊跟腕表的关系,仅仅是因为工作关系,跟表厂的定制合作。比如举办公益活动,他会着力设计一些表盘图样,拿去定制后作为活动来宾的礼品。但令孔令俊出乎意料的是,居然有宾客提出用金钱购入他主导设计的腕表,这给了他一个自创品牌的充分理由。孔令俊很快向自己的团队提出自创民族品牌的概念,并提出用5至10年时间去投资、摸索,这段时间完全没有盈利,而且可能是纯粹的亏损。这一想法遭到团队大部分成员的反对和质疑,但心志已定的孔令俊并未想过放弃,通过再三权商,他的坚持信念渐渐感染身边合伙人,决定从研制表壳出发,进入一个他们完全陌生的行业领域,且无法预测需要耗费的时间。

通过近四年时间,孔令俊的团队通过各种渠道的摸索,有点儿诚惶诚恐的做出了第一个表壳,但研发费用就已经高达200万左右。但出师不利,第一批生产成果被制表专家否认,但初战败白并没有打击到孔令俊立志开创中国第一钟表品牌的信念,反而越挫越勇,破釜沉舟进入了“疯魔”状态,除了执行老年公益事业,他把生活里80%的时间和精力,投入到了钻研制表的工作中。陈凯歌在《霸王别姬》里,借程蝶衣的口说道:“不疯魔,不成活。”那个一生颠沛,命途流离的名角执念一人,而孔令俊执念一“志”,两者所为“疯魔”者大有不同,但只谈到一个“痴”字,却是相等。

表中之“痴”

逆境中受创的孔令俊很清楚的明白,一切还需从零开始,但只要从骨子里爱“表”,愿意跟困难“硬磕”,那么很多难事做起来也就不感到那么难。

十年前他立志要做成中国钟表第一品牌,然后十年间就一如诺言,废寝忘食恨不得钻进机芯里去与世隔绝。吃饭的时候,他一边扒着碗里的饭菜,一边盯着挂在墙上的一排手表,这些手表里价值不菲的世界级名表,也有他故意买来当反面教材的A货、次货。渐渐的他发现有的美感并不是来自于崇尚名牌的心理作用,顶级钟表的每一个细节必定是完美至臻,百看不厌的。从内到外,就算是表带与表盘的接隙,也有鬼斧神工的造化。他开始认同欧洲品牌腕表文案里,细述腕表有“命”这一说法绝非单纯意图推销的矫情撰文,而是真正感受到,“表”里暗藏的生命力。而将这些钟表做活的人,必定是具备几代传承、沉淀的精神和信念,如果落入泛泛之谈,那就是一种对生活与生俱来的精良习惯与态度的亵渎。

那一个时期,孔令俊真正进入了癫狂状态,他的那种“狠”让身边人一度认为他做表做到“走火入魔”了。这一种“狠”,表厂里制表的工人师傅们是最有切身体会的:一旦出来的成品不能让孔令俊满意,那么这一批产品就必将遭到“消失灭迹”的下场。孔令俊不允许自己的表厂里留下一枚次货:“第一批扔掉30只,第二批扔掉20只,第三批扔掉的就只有10只…….对于制表严谨,你就得必须‘狠’,扔掉多了,为人处世有所涵养的制表师傅自然就会懂得分寸,收敛负面情绪,认真专注的去做。”

之后在做表带的过程中,孔令俊不止一次销毁掉高价钱购入的大批量鳄鱼皮原材料。有人曾经劝他别太较真,可以将这些产品以其他渠道“销”出去,但他仍旧跟自己死磕,在旁人眼里,背着“劳民伤财”的罪名,胆战心惊的将成品扔了一批又一批。

在一道道难关被孔令俊这种破釜沉舟的“敢死队”模式攻克后,“珐琅”技术成了前路上最大的一道屏障。由于中国市面上能够将珐琅工艺运用到表盘上的本就罕有,即使有凤毛麟角之一二,那也多数是家族传袭,老祖宗一早定下了不能外传的规矩。

孔令俊跟一帮盟友再三商议,决定效仿文王访贤式的模式,从“山野”中招纳贤才。他几经周转寻访到两个从北京珐琅厂退休多年的老师傅,并以诚意感动到对方重新出山。但当时中国的珐琅技术几乎都是运用在大型装饰物件上,要将这种手工艺细微到表盘上,那又需要去叩开另一扇门。经过三年时间,他带着师傅和一班新收的学徒辗转从法国、德国、日本等地购买釉料回国研究,并请到清华、北大,甚至是有色金属研究院的相关教授回来坐镇。至今,他掌握了自己动手熬料的窍门之外,还重新研发出近70多种釉料,此外,类似“掐丝”等重要工艺环节,也在这个过程中被渐渐熟练……

直到2008年,北京奥运会上,射击选手许海峰佩戴孔令俊旗下品牌的手表打响惊艳一枪时,旁人终于对这个曾经被视为疯狂的男人肃然起敬。此后,他还一举拿下了建国六十周年、香港回归十周年等国家级纪念腕表的定制项目,并获取相关产品设计专利。

做中国最美的腕表

他在香港参加表展的时候,其作品被一代钟表大师钟咏麟先生赏识,给予高度评价;中国钟表商会秘书长张华先生,还因质疑该品牌是否来自中国而令孔令俊啼笑皆非。孔令俊在掌握熟练的制表工艺后,还不断飞往世界各地参观画展、摄影展,去从名家作品中搜索设计灵感,运用在表盘画艺上。

“我预测,中国,甚至是世界,在未来十年里,腕表一定会走向艺术性的范畴。钟表在未来应该成为一种艺术品,具有观赏性、把玩性。其观赏环节甚至可以协调进入品咖啡、抽雪茄、听琴闻香之类的高雅生活当中,在成为奢侈品之余,也成为一种高档次的奢侈生活方式。”就是缘于这种力求造出艺术珍品的理念,孔氏钟表至今保持着低产量,低销量,甚至是零销量的状态中。他的目标是将来直接进入拍卖市场,而不是摆进商场的透明玻璃柜明码实价的贩卖。慕名而来的客户有很多,但孔令俊现存的每一只腕表都是跟他之间有故事的作品,忍痛割爱对于一个念旧的人来说,实在太难。

这种情怀或多或少与他的工作影响有关。据孔令俊自己说,因工作与老一辈领导人的际会,给他带来的影响有太多太多。早年他接待华国锋,对方位居显位,在政坛上历经风云变化,但走下来接人待物却依然平淡亲切。这种“平淡”与“轰烈”的极大对比与共存,是孔令俊效仿与追崇的人生哲理。

现在貌似大局已定,一切艰难险阻都已经成为他意气风发的谈资。但孔令俊仍旧没能闲下来,他又马不停蹄的在北京开了自己的私人会所,定期邀请一些“表圈”里的朋友来观赏自己的新作。如果对方愿意,他甚至允许对方将表带走一段时间,归还的时候再索取建议心得。期间有一位在政府机构工作的朋友提出,某一款造型时尚的手表不适合带去类似大型会议的正式场合,孔令俊突发奇想,立马开发了可以装卸表壳的表盘,并配备不同风格类型的三只表壳,可任意装载变换。很快,这一设计又通过申请注册,成为了孔氏钟表的新专利。

目前,这种轻松惬意的交流方式令腕表的构思、设计、做工还在不断完善中。他严格的要求,该品牌一进入市场就一定是完美无缺的状态。目前,他更希望积聚作品做成艺术钟表展览,自嘲是要名不要利的主儿,然后又真诚的解释:名大了,自然就有利。而相比名利来说,更重要的,还是他振兴民族文化里一块宝地的信念。

“我一直想着自己能给中国留下点东西,交给后代的除了房车外,还有事业的传承。中国一直没有自己的钟表品牌,很多人也就认了,一说到要买有文化、有历史的品牌腕表,直接就将目光投到江诗丹顿、百达翡丽、伯爵那儿去了。钟表对于中国人来说,不像瓷器、玉雕那样有传承的群体,不过就算没有,现在从我这里开始,就不会算晚。我跟孔氏钟表的每一位成员说,你们都是要跟着我做到退休的,你们的孩子将来如果要入这行,也得在这里继续干下去,孔氏钟表将来不仅是一个品牌的传承,还会是一群人的传承。”

孔令俊过早地预料到,要真正将现有的品牌做成一个民族企业,绝对不能急功近利,或是力求在十年间就可以办到的事。他很清楚,快节奏的大时代并不适宜创造真正的文化,按照他要求下那种精细的程度,等到品牌正式上市的那天,很有可能他已经年过花甲。但孔令俊的人生目标是,一早就指定给了几代人的,他也有意识到这样的“目标”对后代可能不太公平和宽容。但成就大业,必然会有牺牲,他站在开创大时代的风口浪尖,自动请缨领了这样的使命,就早已把某种“牺牲”视作荣耀,而这种荣耀,需要传承去保留。