- 微信关注

-

关注孔氏国际钟表官方微信

关注孔氏国际钟表官方微信

楼台花镜,一帘幽梦月如钩。

一只顶级珐琅腕表,追求的是世代相传、精益求精的极限艺术。

巴塞尔第 42 届国际钟表展上,孔氏珐琅以两件传递中国美学文化的珐琅表——“玉柳俊鬃”,“盘龙云海”,成为瑞士国家博物馆4500多件钟表藏品中,唯二的中国藏品。

这是孔氏珐琅团队数年潜心研发的成果,也是孔氏团队面对无数次挫折,潜心琢磨、坚定前行的胜利。

盛誉之下的孔氏珐琅团队,依旧沉浸在珐琅艺术的殿堂中,细细琢磨。

梦想扎根于行动

做出世界瞩目的中国特色珐琅表,这一信念让燃烧着民族热血的孔氏珐琅应时而生。明朝晚期经欧洲传入中国的珐琅表,在历朝王权贵族的喜爱和推崇下,成为只供皇室贵族使用的珍品。珐琅在中国近600年的发展中,在清朝乾隆皇帝时达到了世界巅峰,皇家造办处制造的数量可观的珐琅器皿,不仅奠定了珐琅在中国历史上地位,也为中国珐琅在世界历史上涂上了浓墨重彩的一笔

乾隆时期,造办处使用的珐琅胎子,铜质精纯,胎骨厚重,无轻飘之感,甚至用昂贵黄金制胎;珐琅釉料细腻光滑,色彩丰富超过以往任何时期;在镀金、錾刻方面,不惜财力、功力,以金色为主,刻饰精美

与仅将珐琅工艺用于大型物件的古代不同,现代潮流的国际一线品牌对珐琅艺术的青睐和使用,达到了一个新的高度。

百达翡丽,江诗丹顿,香奈儿,宝格丽,爱马仕等品牌的腕表、首饰,珐琅成为他们的亮点和点睛之作。此时的中国市场还没有属于自己的珐琅表品牌,没有人将珐琅的艺术浇灌在小小的表盘或饰品上。为了打造出一个具有中国特色的珐琅品牌,缔造蕴藏中式美学的高端珐琅腕表,孔氏团队先后走访瑞士、德国等数家国际知名制表工厂,向各国技术人员学习制表技艺。

珐琅腕表的表盘制作,是金与火的艺术。经过上千次研磨、提纯的宝石原料,由经验丰富的匠人小心翼翼的用狼毫笔笔尖点涂在金银材质的胎座上,经过800至1,200摄氏度的高温烧制,融化的宝石料与胎座结合,每一个金色缝隙中都需要均匀的填充釉料,如此填充——烧纸——冷却——再填充,重复几百次的层层点涂烧制,最后冷却打磨,整个表面平整、色彩艳丽,这数百次的烧制才成就了珐琅千年不褪色的神奇。

目前,全球精通制作珐琅表的师傅不足百人,而且,他们大多供职于顶级知名腕表品牌,留给中国的珐琅表品牌局面毫无优势,孔氏珐琅团队为弥补这一差距开始了数千个日夜的努力。

执念是事必成

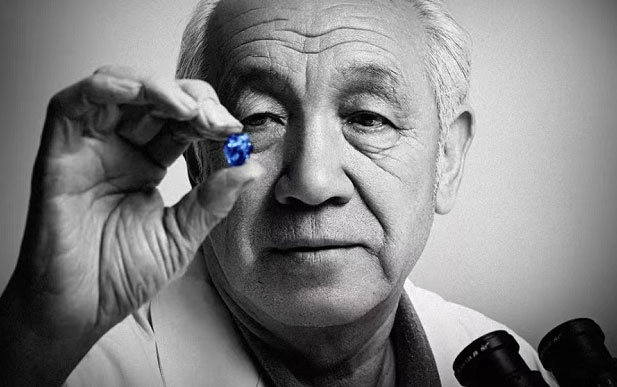

在中国珐琅工艺史上,鲜少有人尝试在3-4cm的表盘上制作精美的图案。为了实现将这一想法,孔先生找到北京珐琅制作代表人——王瑞瑜,以诚意打动对方重新出山。

从业50余载的王老是当今少数已掌握景泰蓝全套制作工艺的高级技师,然而,王老50年的从业生涯中从未涉及过珐琅表的制作。如何在3-4cm的表盘上用金银丝丝绘制出精美的图画让所有人一筹莫展。制作景泰兰的手法基本上都是铜盘做底,铜丝掐制,烧制3到4次即可完功。但珐琅表的图案复杂,颜色多样,每上一种颜色就需要烧制一次,导制最后表盘常有小砂眼和裂纹。哪怕这些瑕疵在20倍显微镜下放大才能发现,但一经发现都要做报废处理。

为了解决珐琅表盘制作难题,孔氏团队用了两年多的时间学习,重金购入知名品牌珐琅表进行研究,孔氏珐琅表的雏形在探索中一步一步的前进。一枚珐琅表面世要经过多少难关只有身在其中的人才清楚,终于,凝聚着孔氏团队五年多心血、花费了数百万研发费用的的第一块珐琅表壳问世了。

道阻且长收获希望

想要让珐琅表传承绝非易事。知名钟表媒体人、收藏家钟泳麟说: “我到日内瓦百达翡丽博物馆走了一圈,看到那里藏有二三十只从上世纪 60 年代到 80 年代创作的珐琅怀表。看过之后,突然有‘悟’的感受,做一只万年历计时表难吗?难。但与这个级别的微绘珐琅表相比,那又实在太容易了。因为做高复杂表的机器和人不难找,能画出这种珐琅画的屈指可数。”

十多年的努力,孔氏珐琅已经打造出一支稳定的、有创造力、有创新力的珐琅团队。更值得所有人称道的是,团队中百分之八十的听障人士,他们像落入人间的折翼天使,而孔氏珐琅用爱为他们编织了飞翔的翅膀。

这些用心用爱进行珐琅艺术创作的天使,均有着深厚的艺术绘画功底,在孔氏这个充满友善和力量的团队,大家携手并进,内心存坚。

对孔氏珐琅而言,高超技艺人才才是艺术成品的核心。一只顶级的珐琅腕表,是能够世代相传的独一无二的艺术品。

正如这世界上没有两片相同的树叶,也没有两块完全相同的珐琅表。

未来,孔氏珐琅不问前路再向前,致力于打造出属于中国的传世珐琅腕表。