- 微信关注

-

关注孔氏国际钟表官方微信

关注孔氏国际钟表官方微信

孔子后人的影响

在孔令俊的介绍中,有一个称谓格外引人注目——“至圣孔子第七十六代孙”,对于“孔子后人”这个身份,孔令俊也充满了复杂的情感,除却自豪之外,更多流露出的,是一个普通中国人,对于家庭的那份眷恋和割舍不下,儿时长辈口耳相传的家族故事,父亲母亲在小时候立下的家规,在生活的细节之处在潜移默化中影响着孔令俊的行为和人生。当被问起儒学对他的影响时,孔令俊笑着说“孩子哪里知道什么是儒学儒商,但是父母从小教导要多行善事,做人要守规矩,我觉得这就是孔氏后人所受到的家庭教育,很多形而上的东西,都在时间的流逝中,深入到日常生活中”。

“体制内的工作虽然稳定,但是我感觉并不能发挥出我全部的本事,当时我的领导就劝我创业,而且要做别人没有做过的行业。当时的中国人有了钱,都是走进商场买上一身外国大牌,感觉倍儿有面子,而我觉得随着中国经济的发展,综合国力的快速提高,民族品牌一定是未来中国经济和社会的发展趋势。而且我们要做的一定不是低端的加工和代工,我们要做的一定是有核心价值的产业。就拿制表行业来说,深圳有很多代工厂给外国品牌代工,做一个表壳的利润也就十几块钱,贵的最多百来元的利润,而拿到国外装个机芯回到中国销售,这个价格就翻了一百倍都不止。这条创新作为核心的路子,我们必须要走,而且要走到底。”

“让他们得到跟他们接受的教育所匹配的薪资和待遇,这样才能增强他们的自信,也让他们对这个社会更加信任,而原本被认为是弱势群体的听障人士,其实根本就不‘弱势’。”

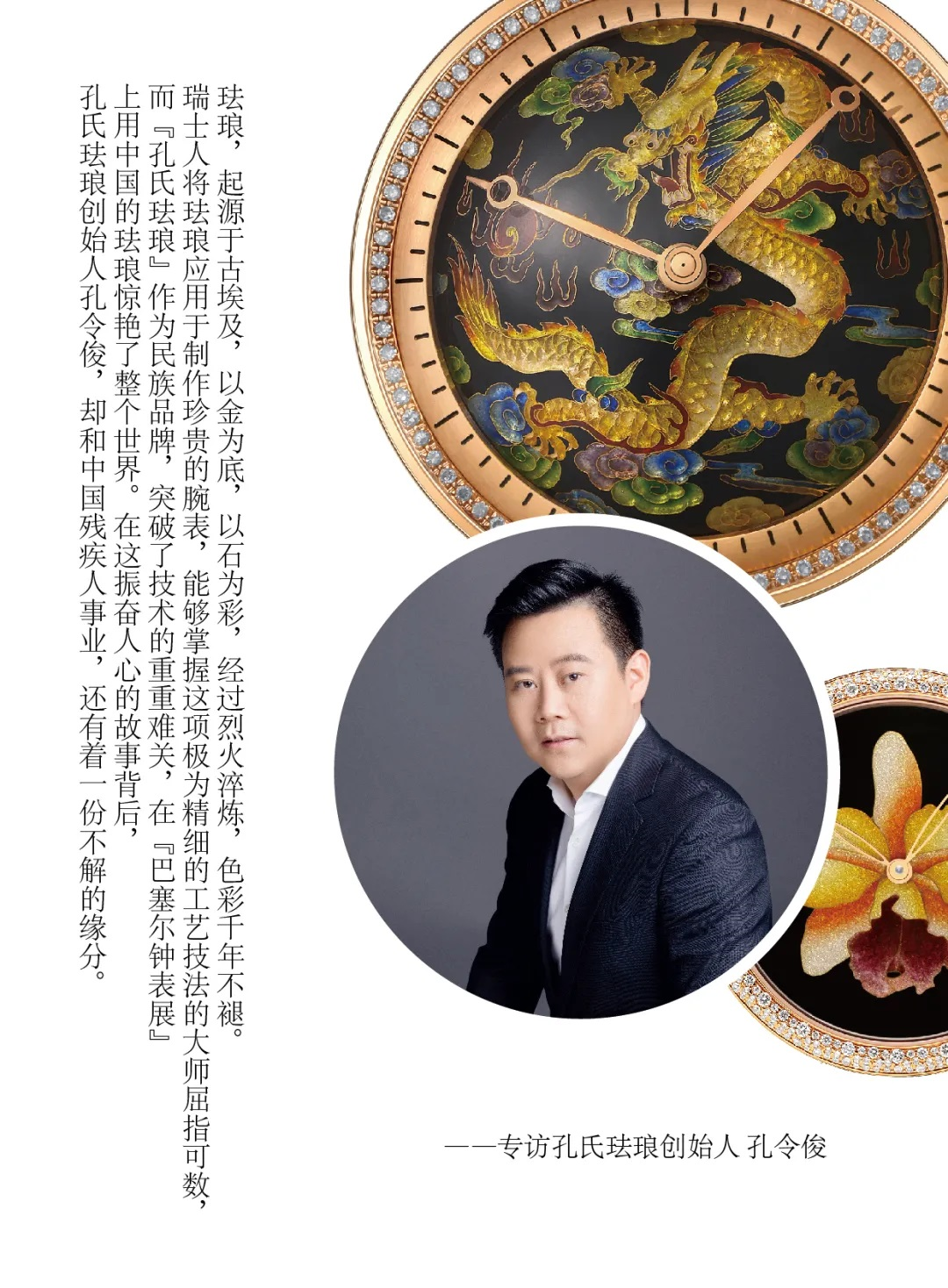

孔令俊在说这段的时候,半开玩笑半认真地把原始资本的积累归结为“祖先的照拂”,而在孔氏珐琅的创办初期,好像这份祝福突然消失了,和所有创业者一样,回忆起刚开始的那段岁月,孔令俊脸上也露出了略带苦涩的笑容——“太不容易了”。对于珐琅工艺的研发几乎耗费了他所有的积蓄。制作珐琅表盘的技术牢牢地掌控在瑞士人手中,且不说天价的制作费用,能够掌握这项技艺还尚且在世的大师就已经屈指可数。当孔令俊拿着珐琅表盘的图样去找到北京珐琅厂的老师傅时,对方回复他说:“你这个我们做不了。我们做的是景泰蓝,你这种微缩珐琅,没有一点瑕疵气泡,这个凭我们现在的技术根本达不到。”作为投资者,孔令俊身边也毫无意外地出现了不少“骗子”,说拿着他的投资就一定能把技术攻克,而结果可想而知。第一批烧的珐琅表盘几乎全部报废,几百万的投资随着熊熊燃烧的珐琅炉火,化成了灰烬。那种失败的苦楚和压力,令孔令俊至今想起来都觉得后背发凉。

“你相信我吗?”

如果在网上搜索孔氏珐琅的信息,你会看到很多关于孔令俊如何在逆境中咬牙坚持的文字,对于曾经的挫败和辛酸,他丝毫没有掩饰。

“我们去瑞士品牌店里,想自己买个珐琅表学习一下,但是人家都不卖我们。”作为艺术腕表的巅峰,许多品牌的珐琅腕表都仅供vip级别的客人,并不是有钱就能买到的。

而在瑞士学习考察的期间,一个发现彻底改变了孔令俊的想法。“在瑞士表厂里参观,我发现很多珐琅师傅,其实他们都是不善言辞,说话很少很害羞,甚至有一些是残疾人。但是他们的薪水和待遇非常好,和国内的残疾人相比,他们不仅获得了很好的生活,而且拥有整个社会的尊重,这个发现对我的冲击太大了。为什么我们的听障人士,却被很多人认为是社会的负担?如果做成一个民族品牌,同时还能改变一群人的生活现状,改变社会对这一群人的认知,这样的事情,我有什么理由不去做?要让大家知道,听障人士的手中,可以诞生出精美的奢侈品。”

孔氏珐琅目前的技术团队中有80%都是残疾人士,他们大部分是听力障碍人士,年龄在22岁到29岁之间,这些年轻人都接受过良好的大学教育,他们承担着孔氏珐琅最核心的工作——掐丝、填绘、打磨、烧制等等,用孔令俊自己的话来说,“在瑞士你能看到的珐琅技术在我们这里的工作人员都能做,而且做得不比他们差”。在这份自信背后,是孔氏珐琅对于这群略有些特殊的员工的投入和信任。培养一位成熟的掐丝珐琅技士,耗费的成本是无法想象的,比如掐丝这一个环节,每天学习掐丝的员工都要领取一定量24K的黄金丝来练习,如果报废了,那就是“真金白银”的失败。说到这里我们都笑了,但是笑容背后的压力,恐怕只有孔令俊自己最清楚,然而支持孔氏珐琅和这群残疾人员工一起走下去的,却是很简单的两个字——“相信”。

在采访中,讨论到这个话题时,孔令俊的语速明显慢了下来,他坦言技术培训并不是面对残疾人员工最大的困难,挑战往往是在内心上,“这群人是在社会上受过伤的人”,孔令俊这样告诉我们,“如何让他们重新拾起对别人的信任,这才是最大的问题”。直到今天,孔令俊对孔氏珐琅的第一位听障人士员工依然印象深刻:“我的第一位员工的本职工作是酒店洗衣房的洗衣工人,但是她本身大学读的是设计专业,这样一个受过高等教育的人才,却因为残疾的问题,在做一份和她的教育经历不匹配的工作。以前很多人觉得,对听障人士最大的帮助就是给他们一份工作能够糊口,这就行了,这其实就是一种社会资源浪费”。

“当我在面试这个女孩子的时候,她反复在问我,‘你相信我吗?’我说‘我相信你。’让他们得到跟他们接受的教育所匹配的薪资和待遇,这样才能增强他们的自信,也让他们对这个社会更多信任,而原本被认为是弱势群体的听障人士,其实根本就不会‘弱势’,反而会让他们有能力去帮助更多人。” 孔令俊告诉我们,最早加入孔氏珐琅的第一批残疾人员,已经有不少人在北京买了房买了车,而这才是他们应该享受的正常生活。

授人以鱼,不如授人以渔。在孔令俊的心中,孔氏珐琅对于听障人士员工,不单单是一份工作,更是一份安心、信心和家的归属感。